Medizinstudium Münster medicampus: Suche

Medizinstudium Münster medicampus: Unterkategorien

Logo der Medizinischen Fakultät der Universität Münster

Medizinstudium Münster medicampus: Aktueller Standpunkt

Campus > Ausstattung > Professional Identity FormationProfessional Identity Formation im Medizinstudium

Dr. Kaia Jansen hatte immer davon geträumt, Menschen zu helfen und als Ärztin eine positive Veränderung durch ihr berufliches Handeln zu bewirken. Nach ihrem Medizinstudium begann sie mit großer Begeisterung eine Stelle in einer renommierten Klinik. Doch bereits nach wenigen Jahren fühlte sie sich ausgebrannt und unzufrieden. Der ständige Zeitdruck, die administrative Belastung und das Gefühl, nur ein Rädchen im System zu sein, ließen sie zweifeln, ob sie wirklich die richtige Berufswahl getroffen hatte. Trotz ihrer hervorragenden fachlichen Qualifikationen und ihrer ursprünglichen Leidenschaft für die Medizin, beschloss Dr. Jansen, die Patient*innenversorgung zu verlassen und in die Industrie zu wechseln.

Dieses Szenario ist leider kein Einzelfall. Viele junge Ärztinnen und Ärzte steigen frühzeitig aus der Patient*innenversorgung aus, u.a. weil sie Schwierigkeiten haben, ihre eigene professionelle Identität und ihren Platz im Gesundheitssystem zu finden (vgl. Köhler/Kaiser 2003).

An der Universität Münster wissen wir um die Bedeutung der Professional Identity Formation für die langfristige Zufriedenheit und das Engagement der Absolvent*innen in der Versorgung von Patient*innen. Deshalb integrieren wir gezielt Veranstaltungen und Initiativen in unser Curriculum, die Studierende dabei unterstützen, ihre eigene professionelle Identität zu entwickeln und ihre individuelle Rolle im Gesundheitssystem zu finden, um eine erfüllende und langjährige Karriere in der Medizin verfolgen zu können.

Das Konzept der Professional Identity Formation

Professional Identity Formation (PIF) ist ein Konzept, das den Weg von medizinischen Lai*innen zu Expert*innen beschreibt und darauf fokussiert, wie Medizinstudierende ihre berufliche Identität als professionell denkende, handelnde und fühlende Ärztinnen oder Ärzte entwickeln. Es handelt sich hierbei um einen komplexen, dynamischen Prozess, während dessen Noviz*innen im Laufe des Medizinstudiums in ihre professionelle Rolle hinein sozialisiert werden und u.a. ihr individuelles Portfolio an berufsbezogenen Werten, Haltungen und Verantwortung ausbilden bzw. reflektieren (vgl. Cruess et al. 2015).

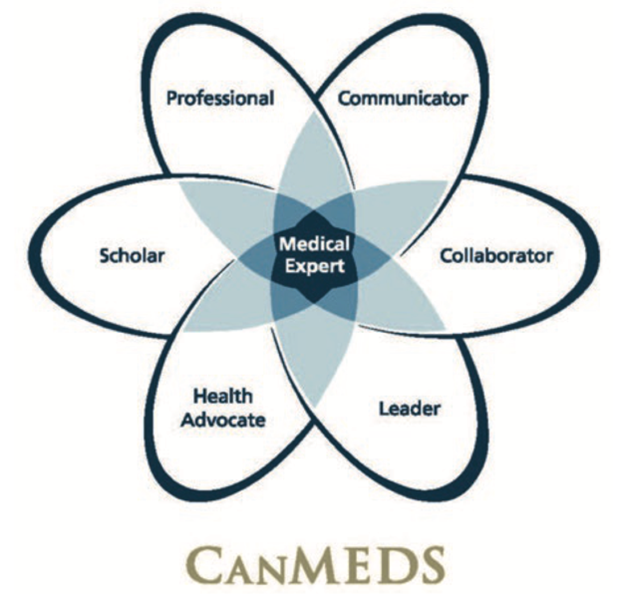

In der internationalen Diskussion gewinnt dieser aus dem Militärwesen stammende Ansatz zunehmend an Bedeutung für die medizinische Ausbildung. So fordert bspw. die Carnegie Foundation im Standardwerk Educating Physicians dahingehend einen Paradigmenwechsel, dass die Professional Identity Formation „das Rückgrat der medizinischen Bildung sein“ (Cooke et al. 2010) sollte. Auch das ärztliche Kompetenzprofil innerhalb des CanMEDS-Modells (Frank 2005, vgl. Abb. 1) unterstreicht den Stellenwert der professionellen Identität für Mediziner*innen, indem diese als Grundlage dient, sich als „Professional“ verhalten zu können, was u.a. ethisches Handeln, Reflexion, Selbstregulation sowie Verantwortungsbewusstsein inkludiert.

Abbildung 1: Ärztliche Kompetenzen gemäß CanMEDS

Professional Identity Formation an der Medizinischen Fakultät Münster

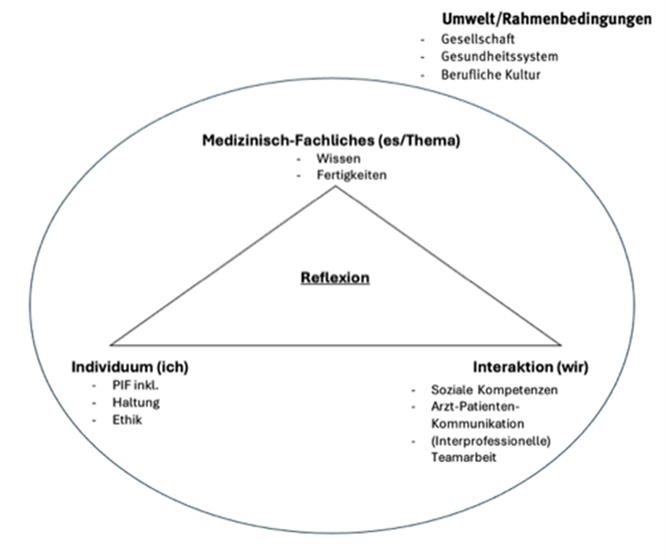

Da u.a. die Halbwertszeit des medizinischen Fachwissens immer geringer wird, geht es im Medizinstudium an der Universität Münster nicht nur um die Aneignung von fachlichen Inhalten, sondern ebenso darum, was Studierende brauchen, um in diesem Beruf bestehen zu können. Dementsprechend werden sie auch für die Entwicklung ihrer professionellen Identität sensibilisiert und bei diesem Prozess durch curriculare und extracurriculare Angebote unterstützt. Dabei wird den Studierenden in unterschiedlichen Lehrveranstaltungen im Laufe des Studiums Raum gegeben, die Werte, Überzeugungen, Haltungen, Denkmuster und Verhaltensweisen zu integrieren, die mit ihrem beruflichen Rollenkonzept als Mediziner*in einhergehen. Eine solche kontinuierliche, reflektierende Auseinandersetzung mit der eigenen Person und der professionellen Rolle geschieht immer vor dem Hintergrund eines sich ständig verändernden medizinischen Umfelds und einer sich dynamisch entwickelnden Gesellschaft. Angelehnt an die Themenzentrierte Interaktion (TZI) können die genannten Elemente wie folgt grafisch dargestellt und miteinander in Bezug gesetzt werden:

Abbildung 2: Lernen an der Medizinischen Fakultät Münster

Obwohl es sich um einen sehr individuellen Prozess handelt, der von vielen Faktoren wie bspw. persönlichen Erfahrungen und psychosozialen Aspekten beeinflusst ist, sind als zentrale Wirkfaktoren für die Professional Identity Formation u.a. Vorbilder, Praxiserfahrung und Reflexion (vgl. Cruess et al. 2015) zu nennen.

Diese Faktoren werden in longitudinal verankerten und curricular angelegten Veranstaltungen aufgegriffen:

Bereits in der vorklinischen Phase ist das Thema PIF bspw. im Rahmen des Kurses „Einführung in die klinische Medizin und Berufsfelderkundung“ (EKM/BFE) mit einer PIF-Seminareinheit sowie Expert*innen-Interviews mit PIF-Bezug repräsentiert. Zudem füllen die Erstsemester-Studierenden einen Fragebogen zur Selbstreflexion aus, den sie am Ende des Studiums zurückbekommen und nachvollziehen können, in welchen Aspekten sie sich in Bezug auf die professionelle Identität in welche Richtung weiterentwickelt haben. Einzelne EKM-Gruppen wie bspw. „Psychiatrie“ greifen das Thema dann erneut in den Projekten und Hospitationen auf. Die Reflexion der sozialen Kompetenzen im Rahmen der Limette im ersten Semester soll des Weiteren sowohl Selbstwahrnehmung und Entwicklung als auch die Integration von Werten und Haltung als angehende*r Arzt/Ärztin fördern.

Im klinischen Studienabschnitt wird in jeder simulationsbasierten Lehrveranstaltung im Studienhospital die professionelle Identität dahingehend adressiert, dass die Studierenden zum einen Kontakt zu unterschiedlichen ärztlichen Rollenvorbildern als Dozierenden haben. Die Studierenden kommen hier zum ersten Mal in reale Interaktionen mit (Simulations-)Patient*innen, wodurch sie ihr professionelles Handeln und die diesem zugrundeliegenden Haltungen erproben. Das daran anschließende 360°-Feedback ermöglicht dann die Reflexion des eigenen Verhaltens in der Simulation. Zudem werden die Selbsteinschätzung der Studierenden und die Fremdwahrnehmung (unterschiedliche Rückmeldungen von Peers, SP und Dozierenden) abgeglichen sowie die individuellen Stärken und Schwächen bewusst gemacht, was zu einer fundierten, reflektierten Einschätzung der eigenen Identität als zukünftige Ärzt*innen beiträgt. Zusätzlich dazu wird das Thema „PIF“ auch in einzelnen Modulen verstärkt behandelt, beispielsweise in Lehrveranstaltungen der Notfallmedizin oder im interprofessionell mit Angehörigen unterschiedlicher Therapieberufe und Auszubildenden zur Pflegefachperson angelegten Übergabetraining. Hier werden Vorurteile gegenüber den einzelnen Berufsgruppen beleuchtet und das eigene Berufsbild im Kontrast zur anderen Profession abgegrenzt. Auch im Rahmen der Limette ist die professionelle Identität adressiert, bspw. im Rahmen der Psychiatrie-Limette und dem dazugehörigen Begleitseminar.

Nicht zuletzt werden u.a. durch PIF-Workshops in der PJ-Woche der Übergang in die Versorgung von Echtpatient*innen bzw. den klinischen Alltag und die damit verbundenen Implikationen für die professionelle Identität reflektiert. Neben curricular verankerten Angeboten widmet sich der Fachbereich auch der internationalen Zusammenarbeit und Vernetzung. In diesem Kontext wird im August 2025 erstmals eine internationaleSummerschool mit dem Schwerpunkt PIF durchgeführt.

Diese Angebote sowie eine kontinuierliche PIF-bezogene Vernetzung mit bestehenden Lehrformaten soll Medizinstudierende in Münster zu kompetenten, professionell handelnden Ärztinnen und Ärzten ausbilden. Eine bewusst reflektierte professionelle Identität ist entscheidend für das zukünftige Berufsleben, da sie nicht nur das individuelle Wohlbefinden der Ärztinnen und Ärzte beeinflusst, sondern auch die Qualität der Patient*innen-Versorgung und die Wahrnehmung der medizinischen Profession in der Gesellschaft.

Quellen und weiterführende Literatur

Cooke, M., Irby, D. M., & O’Brien, B. C. (2010): Educating physicians: a call for reform of medical school and residency (Vol. 16). John Wiley & Sons.

Cruess RL, Cruess SR, Boudreau JD, Snell L, Steinert Y. (2015): A schematic representation of the professional identity formation and socialization of medical students and residents: a guide for medical educators. In: Acad Med. 90(6): 718-25.

Endalcachew M, Deberg J, Swee M, Suneja M, Kumar B (2023): Professional identity formation among undergraduate pre-medical students: a scoping review protocol. In: Syst Rev.12(1): 171.

Frank, J.R. (2005): The CanMEDS 2005 physician competency framework. Better standards. Better physicians. Better care. Ottawa: F. JR, Editor.

Köhler, S./Kaiser, R. (2003): Junge Ärzte – Ausstieg aus der Patientenversorgung? Landesärztekammer Hessen: Hessisches Ärzteblatt 9/2003: 462–464.

Sarraf-Yazdi S, Teo YN, How AEH, Teo YH, Goh S, Kow CS, Lam WY, Wong RSM, Ghazali HZB, Lauw SK, Tan JRM, Lee RBQ, Ong YT, Chan NPX, Cheong CWS, Kamal NHA, Lee ASI, Tan LHE, Chin AMC, Chiam M, Krishna LKR (2021): A Scoping Review of Professional Identity Formation in Undergraduate Medical Education. In: J Gen Intern Med 36(11): 3511-3521.

Wynia MK, Papadakis MA, Sullivan WM, Hafferty FW (2014): More than a list of values and desired behaviors: a foundational understanding of medical professionalism. In: Acad Med. 89(5): 712-4.

Ansprechpartnerinnen

Bei allgemeinen Fragen und Anliegen kontaktieren Sie uns gerne über unser Funktionspostfach pif(at)uni-muenster.de.

v.l.n.r.: Dr. Juliane Schopf, Dr. Hannah Engler, Liah Liethmann